导读:一路北上、挺进昆明的云南亚洲象群,究竟要走去哪?据“云南发布”消息,截至6月4日17时,北迁象群不再继续北上,往西南迁移6.6公里,持续在昆明市晋宁区双河乡活动,人象平安。象群北上,是“出逃”还是动物最基本需求,怎么“劝返”?原本的栖息地发生了哪些剧变?象群事件背后折射的仅仅是15只大象的问题吗?动物保护究竟该怎么做,人类与动物、与生态系统如何共生?对此,观察者网采访了复旦大学生命科学学院研究员王放。以下为采访全文。

5月28日在云南省玉溪市峨山县境内拍摄的象群(无人机照片)。图片来自新华社

【采访/陈轩甫】

观察者网:这次象群北上的原因,似乎还没有确切的答案,有些说法甚至看上去是对立的,比如有人认为栖息地被破坏了,另一些人则认为,是当地环境恢复得太好,树林茂密反而影响了大象通常吃的低矮灌木生长,导致它们被迫外出,你怎么看待这两种说法?

王放:这次象群迁徙在有些描述里边被说得很有趣,在有些描述里面则很神秘,大象好像有远大的目标,要一路向北。其实,我觉得第一个必须认识到的问题是,大象绝不是“出逃”,保护区也不是把动物关起来的地方。迁徙或者迁移,是动物最基本的需求。如果动物不能正常移动,那么它们的生存能力将大幅度下降。

迁移的原因是多种多样的,可能是为了食物、水源、繁殖,寻找新的栖息地,逃避捕食者或者回避过于强烈的竞争、降低近亲繁殖风险等等。当动物失去迁移能力的时候,种群生存力往往可能下降,严重时甚至可能局部灭绝。

迁移有一些基本的、跨越不同物种的规则。如果土地的生产力下降,比如森林没有足够的树和食物,再比如草原退化、出现荒漠化,那么动物就会开始迁移。如果土地变化剧烈,质量急剧下降,往往会导致动物开始长距离迁移。

声称当地环境恢复太好,所以不适合大象生存,这在我看来是无稽之谈,在科学上也是站不住脚的。一个最简单的判断就是,在过去几十年里,全球的大象数量下降了超过50%,而在西双版纳区域,尽管过去20年大象数量可能出现了回升,但是如果我们看50年、100年的变化,整个区域的大象数量是处于持续下降之中。

在大规模开发和橡胶树种植之前,这个地方有连片的原始森林、分布着雨林和季雨林,有原始得多、保存完整得多的植被,它们在自然生长的状况下,源源不断地给大象提供食物。

今天从整体上看,好像西双版纳的“森林”在增加,但是增加的部分中有相当比例是橡胶林。大面积地砍伐热带雨林、甚至是季风常绿阔叶林,用来种植橡胶树。橡胶林虽然是森林,但是它的物种组成相当单一,像绿色沙漠。同样重要的是,草坡、溪谷、灌丛这些森林之间的低海拔沟谷地区,是大象最喜欢的地方,也是被优先开发的地方。因此我不同意说因为森林恢复好了,大象反而不能够在这个地方生活的情况。

真正出问题的地方是,第一,天然森林的整体趋势还是在消失,第二,森林变得高度破碎化和孤岛化。以前大象最喜欢的这些山地之间、沟谷里的河滩、平缓的坡地,还有草地,都被种植了大面积的橡胶林,变成了人类活动空间,它们失去了连接。

西双版纳橡胶林内部地表情况 复旦大学生命科学学院顾伯健博士拍摄

观察者网:谈到人与象的关系,除了橡胶林的问题,也有一些其他说法。比如有人提出,1997年开始收缴猎枪以后,大象所受的直接威胁大幅降低,最终它们发现了这一点,因此也成了远距离迁徙的成因之一。你认为这样的因素确实存在吗?像大象这么聪明的动物,改变行为,真有可能需要那么久吗?

王放:我有一个强烈的愿望,就是这次事件不能仅仅停留在15只大象,我们应该意识到这背后藏着动物生存的普遍规律,这背后的困难和挑战也是其他大量动物所共同面对的。当动物的迁移出于某种原因被阻断之后,往往需要花几十年的时间重新学习迁移,重新获得迁移的能力。尤其是在大象这样的社会性动物里面,不管是迁移还是觅食、求偶、繁殖、越冬,它们都是集体行动。这意味着它们之间遵守着一些固定的规则与习惯,有点类似我们所说的“文化”。

而这些规则和习惯是通过一代代的传承,通过幼年个体的学习,也通过在这个世界里的尝试、适应和犯错之中形成的。所以当环境急剧变化时,它们要花很久的时间去适应,即使环境真的再次好转,它们也要重新适应。重新适应意味着什么呢?意味着探索、尝试、犯错,也意味着不仅仅是15只向北迁移的大象,其他大象也需要在这个森林生产力变低、环境急剧变化的环境中,增加自己迁移的距离和频率。

观察者网:还有人指出,从2007年起,因澜沧江景洪水电站建成,水位上升,导致象群迁徙通道淹没,它们只能活动于西双版纳州勐海县与普洱市澜沧县境内,从此被命名为“澜沧勐海象群”。对于大象这样的明星物种,按理说环评是不可能忽略它们的,是否当时对象群的迁徙需求估计不足?能否介绍下亚洲象的迁徙习性?

王放:探讨大象的迁徙,我们要意识到整个事件的大背景。大象的原始祖先生活在非洲,但是今天从非洲到印度、中国、一直到南亚岛屿上面都有大象,可见它们本身就是一种能够进行迁移的生物,在迁移的途中也在不断改变自己的习性,不断适应新的空间。这些变化是在万年的尺度上发生的。

而在过去几十年,或者说就在我们眼皮底下发生了什么呢?一旦出于某种原因,长距离的迁移被阻断,那么就像我们刚才说的,动物往往需要花很长时间重新学习迁移的能力。这种学习也意味着犯错,意味着要重新形成新的习惯,也意味着会出现更加异乎寻常的迁移。

回到大象上,它们的迁移是从来没有停止的,在西双版纳保护区的子保护区之间,在城镇之间,一直存在象群的迁移和游荡。有大象在向南走,也有大象在向北走。这种迁移的能力在大象中普遍存在。

而在这次事件里,确实出现了更长距离的迁移。但是这样的长距离迁移,在动物世界里也并不是仅此一例。像我们熟悉的美洲的灰狼可以在一年之内移动超过1000公里,美洲狮可以迁移超过2000公里;而一些食草动物,比如说驼鹿、麋鹿,可以在一年的时间内迁移超过500公里甚至更长的距离,青藏高原上的藏羚羊也会迁移700公里。

所以,迁移是动物世界里最基本也最常见的行为,这次大象的迁移路程或许让人吃惊,但是从整个动物发展史的角度看,我们仍然首先需要意识到,第一迁移普遍存在,第二长距离的迁移,对动物长远的生存是必须的。第三,动物行为的最终目标是为了生存,因此如果不是生存遇到了挑战,它们为什么要冒险闯入未知的区域呢?

观察者网:还有人提出比较奇特的观点,这次事件与磁暴、磁感应有关,声称“烙印在其基因中的迁徙本能偶然间被激发,而这可能与太阳活动有关。”但在我看来大象与鸽子、帝王蝶的差别还是很大,也没有其他更多、更明显的动物异常现象佐证。你如何看待这种“磁生物学”的说法?

王放:我觉得,对于磁暴的作用机制,即便是在鸟类这些已有大量研究的物种身上,还是有很多疑问,而在大象身上,以前没有观测到类似的情况。

而且从逻辑上面判断,如果大象的迁移、行为受到地磁或者太阳磁的显著影响,我们应该注意到全球的象,至少不仅中国的象,包括南亚印度和其他区域的大象也都会出现异常的、长距离的群体迁移。但是目前没有这样的证据。

所以,一方面没有野外证据,另外一方面,在微观的机制上也面没有透彻的了解,在这个时间点上,做这样的判断需要非常谨慎。

观察者网:现在人们还很关心如何才能让这群象返回。用食物引诱象群的措施,在规避人口密集区域方面似乎有点效果,但好像还不足以让它们掉头。现在是不是也没有什么好办法?

王放:我们确实没有很好的解决方案。我想很尖锐地讲一句抱歉的话,生物学家、研究野生动物与生态系统的人,在这个时候的作用已经很小了,大象专家起不到多少直接的帮助。

为什么?生态学家们的作用或者功能,是应该在几十年之前就发挥的。这些研究野生动物的人能干什么?干的是给大家讲述动物的环境需求,识别动物自然保护的困境。一个又一个研究大象的团队,在过去几十年里一直在强调橡胶林、栖息地退化和保护,强调给大象建立迁移的通道,所以这些生态学家做的事情,更接近于防患于未然,从根本上扭转局面。

但是,如果这些保护栖息地的建议,这些从根本上给它们留出生存空间,给象和人留出缓冲的建议没有得到很好的实施。那么到今天,自然就会出现大象和人的矛盾加剧,甚至大象长距离迁移的现象,耗费了大量的社会资源,

今天这种局面是应急处置,生物学家可能在这个时候,还不如手握着麻醉枪的麻醉师,不如能够调动部队或消防员的管理者,也不如监测队员。和事后补救不同,生物学家是应该在这一切发生之前去想办法阻止的,而这就需要我们能够在几十年前、在环境出现急剧改变之前,就听到这些保护生物学家的话。

那么,有没有好的例子呢?有的,比如不管是大熊猫还是雪豹,保护措施就起到了很好的作用。

观察者网:您刚才提到了麻醉师,确实也有很多人在想,是不是可以麻醉后“遣返”。这样的操作是不是难度很大?

王放:我参与过一些野生动物的麻醉和捕捉,比如黑熊和鹿科动物。麻醉动物本身就是一件比较难的事情,需要准确地估计动物的体重,需要评估动物对于不同剂量麻醉剂的敏感程度,要避免过量麻醉和麻醉不足,经常需要先用小剂量注射,再逐渐增加补充。

而且在这个过程之中,动物可能出现应激反应,出现过敏,或其他不良症状,所以还需要兽医医疗团队。

即便是麻醉之后,也需要给动物时间恢复,需要在它有可能受伤的时候限制其行动,还需要减少应激反应,不让它认为自己受到了伤害,需要观察它从麻醉状态重新恢复之后会不会有报复或者其他行为。而对于15只象,里边又有小象,这样一个互相保护、互相支持的家庭,要麻醉它们是极度困难的。

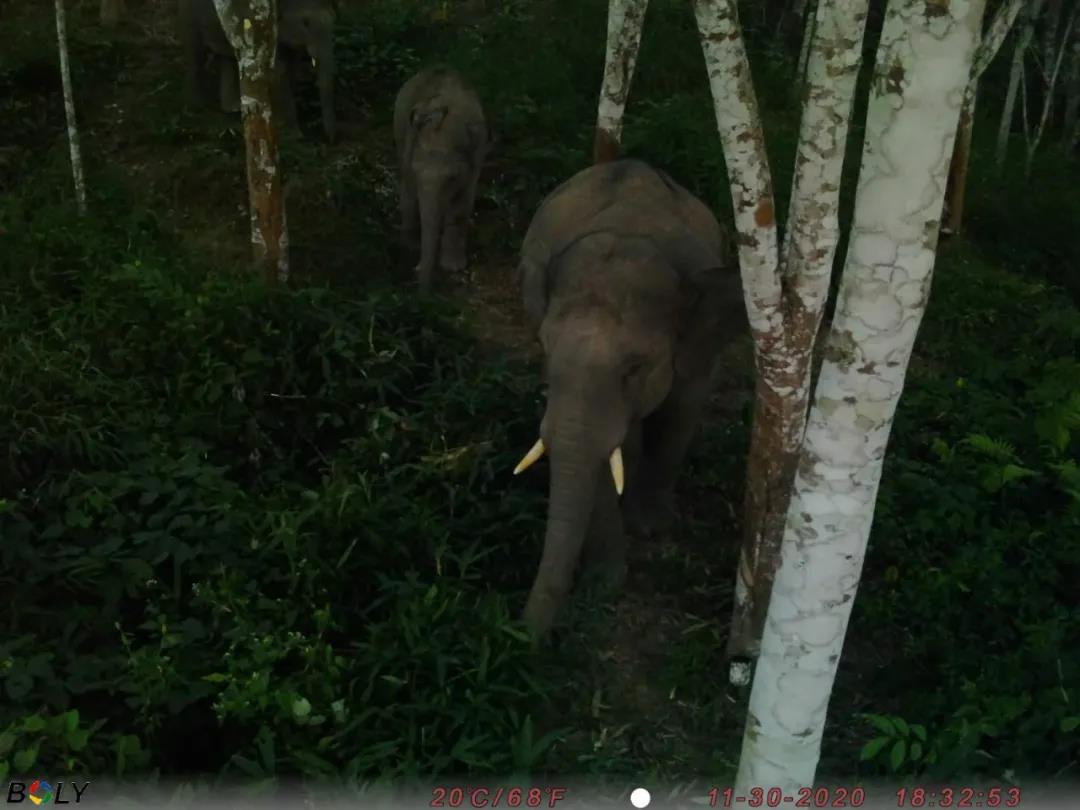

2020年12月,18头亚洲象重返云南西双版纳勐仑保护区,当地紧急启动肇事预警监测。图自央视

观察者网:在澜沧县林业和草原局的报告中,提到资金投入不足,对亚洲象的监测巡护、预警造成很大制约,而且亚洲象专业管理人员不足,由县林草局保护股管理。似乎很多环境问题,最后总是归结为钱,但是在有限的资源下,我们还有哪些改进的空间?

王放:亚洲象的监测和预警,是一个庞大的工程。我们有接近300头亚洲象,分散在5只到20只组成的几十个群体之中,而且它们会移动,它们头顶可能会有树或其他遮蔽物。因此,监测这么多象,是一个巨大且不能松懈的工程。

除了需要大量的人力、物力资源,工作的持久性都是巨大的挑战。我想这不仅仅是钱那么简单,确实是一笔巨大的社会资源。

观察者网:现在人与野生动物的冲突也时有报道,国内关于这方面的赔偿制度,建设得如何?

王放:在西双版纳,据我了解,自上世纪90年代就已经有了一些生态补偿,到2009年已经有商业保险。人面对大象时所受到的损伤,不管通过政府还是商业机制是能够得到一定补偿的。

在西双版纳区域,当地居民已经对大象展示出非常大的容忍与包容,我想赔偿机制也是背后一个重要的原因。在南亚的一些区域,肇事的或者与人冲突的大象,往往直接就被捕杀了。

当然在西双版纳民众的容忍背后,除了赔偿,也有大量的努力,就像之前提到的监测、预警等各种复杂的机制。

“绿盾2018”专项行动第八巡查组在云南巡查发现,西双版纳国家级自然保护区内长期存在违法违规开发建设活动,如管护站出租土地建矿泉水厂。图自澎湃

观察者网:考虑未来的方向,也许可以说有两种思路,一种是进行生态移民,从而扩大“封闭式”保护区,加强连通性。也有人发表文章,反思“封闭式”保护,要探索“封闭式”保护的突破口,比如以生态系统容量为基准,合理划定保护规模;尊重社区传统利用方式,构建人与生态系统共生关系;针对无火灾式管理影响林下植被更替的问题,倡导还原真实完整的自然生态系统等等。您认为哪些想法有可取之处,有些人是否过于美化所谓的“社区传统利用方式”?

王放:第一,我认为对于封闭式保护区的讨论有很积极的意义,但是西双版纳的保护区从来不是封闭的。保护区周边、甚至保护区的内部也还存在人类活动、干扰、甚至橡胶树种植这样的行为。因此,尊重社区传统利用方式,构建人与生态系统共生关系;针对无火灾式管理影响林下植被更替的问题,倡导还原真实完整的自然生态系统等等都有可取之处,但西双版纳和我国很多区域的自然保护,需要先把最基础的功课做好,就是保护栖息地。

8 v% u" M) n1 c9 c* a

我认为,问题的根本仍然还在于我们需要连贯的栖息地,这些连贯的森林不仅是大象需要的,也是当地人需要的。它像是一个缓冲,可以让大象在大面积的栖息地里边移动,也可以让大象在获取食物的时候尽量减少跟人的接触。

事后赔钱可能能够弥补当地居民的损失,而监测和报警机制,能够在大象游荡的时候,减少人象狭路相逢,激怒大象的几率。但遗憾的是,这些机制看起来都不是能够扭转问题的根本,无论如何,栖息地才是一切的根本。

这也回到我们一开始的问题,动物的迁移扩散是有普遍的规律的,当栖息地质量下降,当栖息地生产力降低,出现剧烈变化的时候,也是动物开始出现行为异常的时候。这些都是自然界的普遍规律,而版纳出现剧烈动荡的动物,还有白颊长臂猿、印支虎、绿孔雀,而这一次,是大象给我们上了一课。

6 t( X u9 j" j+ |7 I5 d

) v( K2 w, H; [- d. D2 y! q

/ ?' p" f- t, i% G4 y0 p